今日頭條

關於降低煤礦一級安全生產標準化等級的公告(4月1日)

2022年1月17日,內蒙古智能煤炭有限責任公司麻地梁煤礦發生生產安全事故,造成1人死亡;2022年3月22日,新汶礦業集 ...[查看詳細]2022年3月18日,四川大竹縣堡子礦業(堡子煤礦)發生頂板事故,導致1人死亡。

2022年3月18日2時40分,大竹縣堡子礦業有限責任公司(堡子煤礦)3342采煤工作麵發生頂板事故,導致1人受傷,經醫院搶 ...[查看詳細]2022年3月16日,陝西省渭南市秦晉礦業發生頂板事故,造成2人死亡;

2022年3月16日,陝西省渭南市合陽縣秦晉礦業開發有限責任公司發生頂板事故,造成2人死亡; ...[查看詳細]万博体育官网地址多少

國內新聞

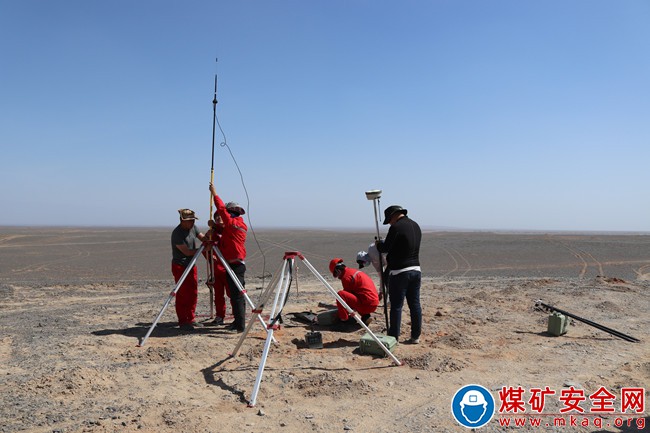

緊貼實際科學謀劃 下好演練“先手棋”

|48人瀏覽

|0人回複

今年以來,蒲白救護消防大隊駐袁大灘中隊按照&ldquo... 查看全文

緊貼實際科學謀劃 下好演練“先手棋”03-31

首季盈利3.54億元!紮煤公司煤炭產銷穩中向好03-30

國家礦山安全監察局綜合司關於征集煤礦瓦斯、衝擊地壓災害治理先進適用技術和工作經驗材料的通知03-28

爭當內務標兵03-24

蒲白救護消防大隊曹家灘中隊對曹家灘煤礦進行了礦井預防性檢查工作03-24

國家能源寧夏煤業洗選中心創新創效解難題03-23

安順市普定縣貓洞鄉桐鑫煤礦發生一起頂板事故,造成1人死亡。03-23

礦局快報

陝煤蒲白熱電公司:念好“三字經” 築牢廉潔堤壩

|4人瀏覽

|0人回複

今年來,熱電公司紀委充分發揮職能作用,聚焦主責主業... 查看全文

陝煤蒲白熱電公司:念好“三字經” 築牢廉潔堤壩04-06

陝煤蒲白熱電公司:用好“活教材”,讓警示教育入腦入心04-06

蒲白建莊礦業:清明節緬懷革命英烈04-06

柳灣煤礦迅速貫徹落實山西焦煤安全會精神04-06

蒲白建莊礦業:明確責任,才能保證落實04-06

蒲白建莊礦業:公司組織開展“傳承英烈精神,奮進偉大征程”網上祭英烈活動04-06

淮北雙龍公司:用“暖心線”係牢疫情防控期間“安全線”04-06

地方動態

蒲白礦業技校聯合黨委組織開展職工素質培訓

|2人瀏覽

|0人回複

職工素質提升是一項長期的、基礎性工程。技校聯合... 查看全文

蒲白礦業技校聯合黨委組織開展職工素質培訓04-06

廬江縣羅河鎮:紮實推進農村廁所革命04-06

廬江縣羅河鎮:加大鄉村公益性崗位開發力度04-06

雁崖煤業公司彙聚企業發展正能量04-06

蒲白煤化運營公司建莊項目部奏響檢修進行曲04-06

蒲白煤化運營公司小小交流指導會 業務技能大提升04-06

蒲白煤化運營公司多舉措開展檔案管理工作04-06

万搏manbet体育官网

蒲白礦業煤礦運營公司“對標”競賽“賽”出掘進新水平

|8人瀏覽

|0人回複

蒲白礦業煤礦運營公司“對標”競賽&ldq... 查看全文

超化礦 學案例 敲警鍾 保安全 04-06

煤礦安全生產工作安排04-06

蒲白礦業煤礦運營公司“對標”競賽“賽”出掘進新水平04-06

煤礦安全生產工作計劃04-06

蒲白西固煤業機電隊:順利完成副井絞車液壓站及電控係統更換工作04-06

張家峁礦業公司銷售中心狠抓“兵頭將尾”管理 助力煤炭安全運銷04-06

觀文煤礦召開2022年4月安全風險分析研判專題會04-06

事故管理

事故快報

2020年4月28日,山西介休鑫峪溝煤業發生透水事故,3名被困人員全部獲救

|5641人瀏覽

|0人回複

消防救援人員將被困人員救出。國家礦山應急救援汾西... 查看全文

2022年3月18日,四川大竹縣堡子礦業(堡子煤礦)發生頂板事故,導致1人死亡。03-18

2022年3月16日,陝西省渭南市秦晉礦業發生頂板事故,造成2人死亡;03-16

2022年3月16日,遼寧省錦州市九道嶺煤礦在回風順槽拉移支架時,支架傾倒造成1人死亡。03-16

2022年3月15日,雲南富源縣平慶煤礦機巷掘進工作麵發生一起煤與瓦斯突出事故,造成1人死亡。03-15

2022年3月15日,雲南省恩洪煤礦發生一起生產安全事故,造成1人死亡。03-15

2022年3月2日,貴州貴陽利民煤礦發生1起煤與瓦斯突出事故,造成7人死亡,礦方瞞報。 03-02

2022年3月1日,江西煤業集團山西煤礦(國有煤礦)發生一起運輸事故,死亡1人。03-01

事故案例

山東能源集團有限公司 棗莊礦業集團新安煤業有限公司 “5 ·26”頂板事故調查報告

|1000人瀏覽

|0人回複

2021年5月26日23時06分,棗莊礦業集團新安煤業有限... 查看全文

鞏留縣阿克圖別克鄉新建煤礦“6·23”瞞報事故調查報告04-02

托克遜縣盤吉煤業有限公司煤礦“2·11”頂板事故調查報告04-02

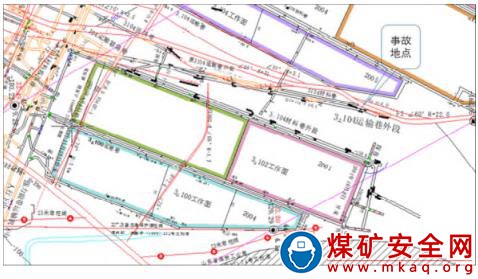

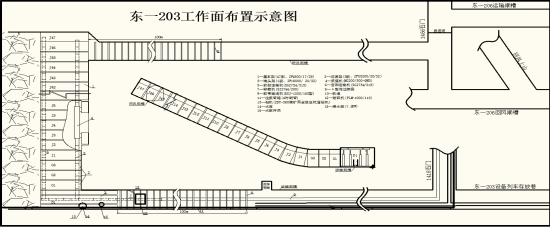

內蒙古智能煤炭有限公司麻地梁煤礦“1·17”機電事故調查報告03-24

神華億利能源有限責任公司黃玉川煤礦 2019 年“7·8”瞞報運輸事故調查報告03-21

神華準格爾能源有限責任公司黑岱溝露天煤礦 “5·9”瞞報台階落石事故調查報告03-21

國家能源集團寧夏煤業有限責任公司清水營煤礦“8·19”較大頂板涉險事故03-14

國家電投集團貴州遵義產業發展有限公司大竹園鋁土礦“7·5”較大透水涉險事件03-14

事故處理

甘肅靖遠煤電股份有限公司王家山煤礦四號井“4·28”事故調查報告

|4816人瀏覽

|0人回複

2016年4月28日11時50分,甘肅靖遠煤電股份有限公司王家... 查看全文

國家礦山安全監察局山東局關於橫河煤礦瓦斯超限作業重大事故隱患的通報12-10

國家能源集團寧夏煤業有限責任公司金家渠煤礦 “9·17”運輸事故整改措施落實情況的評估報告11-23

寧夏煤礦安全監察局銀南監察分局關於靈新煤礦“7·11”機電事故“回頭看”的評估報告11-23

國家能源集團寧夏煤業公司清水營煤礦“8·17”頂板事故“回頭看”評估報告11-23

寧夏煤礦安監局全力指導寧夏煤業公司清水營煤礦“8.19”事故救援工作08-25

應急管理部持續指導協調 青海剛察縣煤礦事故搶險救援08-19

省救災物資儲備中心為剛察煤礦泥漿崩塌事故調運物資08-19

安全分析

2021 年全國煤礦水害事故簡要分析

|2083人瀏覽

|0人回複

2021 年全國煤礦水害事故簡要分析 (國家礦山安... 查看全文

2022年1-2月全國礦山事故情況及3月份安全風險提示03-06

2021年全國礦山安全生產事故情況02-24

178人遇難!2021年煤礦事故詳細名單公布!01-15

2021 年全國煤礦水害事故簡要分析01-07

今年前11月中國發生礦山事故336起、死亡474人12-09

2021年1月-10月煤礦(礦山)事故分析11-05

2021年以來全國各類煤礦(礦山)事故彙總06-18

學習宣傳貫徹《中華人民共和國工會法》,晉能控股山西煤業股份有限公司工會在行動!

為深入學習宣傳貫徹《中華人民共和國工...◆ 學習宣傳貫徹《中華人民共和國工會法》,晉能控股山西煤業股份有限公司工會在行動!

◆ 井下隊黨支部“五到位”做好信訪工作

◆ 觀文煤礦表彰學習強國學習之星

◆ 蒲白西固煤業:矢誌不渝心中清明,網上祭掃緬懷英烈

◆ 朔州煤電鐵路管理公司黨總支開展“知敬畏 存戒懼 守底線 做表率”專題廉政黨課

◆ 朔煤王坪煤業公司工會關愛員工潤無聲 服務企業譜新篇

◆ 國家能源集團新疆能源公司烏東煤礦 緬懷英烈偉績 傳承革命精神

◆ 運行隊黨支部加強廉潔文化建設 營造風清氣正小環境

◆ 峰峰集團馬選廠運銷科工會紮實為職工服務

青春在奉獻中閃光

奉獻是旗幟,是前進的方向;奉獻是明燈,照...這“年輕人”

我是石頭梅露天煤礦的一名巡檢工,剛進入...◆ 硬核”工匠正青春 ——記超化礦“青春六人技術組”成員、開拓隊隊長高金鋒

◆ 青春在奉獻中閃光

◆ 這“年輕人”

◆ “紅色”的石頭梅

◆ 我是企業的“螺絲釘”

◆ 蒲白救護消防大隊一名指戰員的自述

◆ 陝煤蒲白熱電公司:說說配售電公司抄表員那些事

基於HTML5的組態監控軟件應用

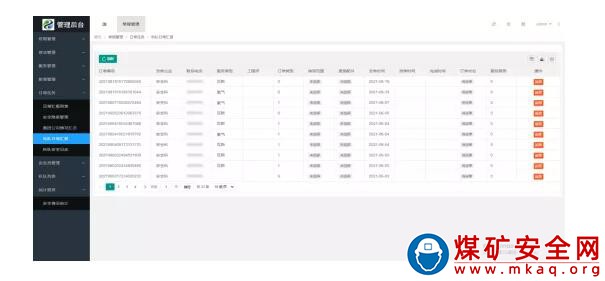

一項目背景 目前國家大力推進新一代...煤礦設備安全巡檢係統

導語:現代化礦井的生產設備日益向大型、...◆ 基於HTML5的組態監控軟件應用

◆ 煤礦設備安全巡檢係統

◆ 井下主運皮帶機頭自動注油機

◆ 鍋爐優化升級改造技術

礦業學院

學院動態

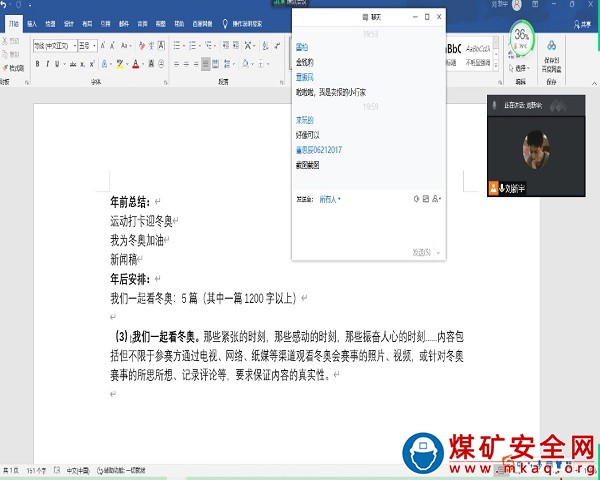

“運動激情,相約東奧”活動第二次會議

|51人瀏覽

|0人回複

2022年1月29日晚20時,在劉新宇隊長帶領下,全體成員... 查看全文

電商19-3班召開“青春季 學雷鋒 樹新風”“勇毅篤行抗疫情 共克時艱擔使命”主題團日活動04-05

工商21-9班開展“勇毅篤行抗疫情,共克時艱擔使命” 主題團日活動04-02

工商21-8班舉辦“勇毅篤行抗疫情,共克時艱擔使命”主題團日活動04-01

營銷19-1班開展“勇毅篤行抗疫情,共克時艱擔使命”主題班會活動03-30

工商21-10班舉行“勇毅篤行抗疫情,共克時艱擔使命”線上主題團日活動03-29

煤礦采空區塌陷煤矸石注漿充填治理技術03-29

工商21-7班開展“勇毅篤行抗疫情,共克時艱擔使命”主題團日活動03-29

考試題庫

“安全生產月”活動“兩法一條例”安全生產知識競賽活動題庫

|13186人瀏覽

|0人回複

“安全生產月”活動“兩法一條例”安全生產知識競賽活... 查看全文

煤礦企業特種作業人員之電鉗工考核試題卷94911-26

煤礦企業特種作業人員之電鉗工考核試題卷95011-26

煤礦企業特種作業人員之電鉗工考核試題卷95111-26

煤礦企業特種作業人員之電鉗工考核試題卷95211-26

煤礦企業特種作業人員之電鉗工考核試題卷95311-26

煤礦企業特種作業人員之電鉗工考核試題卷95411-26

煤礦企業特種作業人員之電鉗工考核試題卷95511-26

操作規程

WC4J(S)/4S(C)型防爆無軌膠輪灑水車操作規程

|158人瀏覽

|0人回複

一、總則 (一)駕駛人員必須持有國家頒發的 C1 ... 查看全文

煤礦過大落差斜交斷層安全技術措施03-01

電氣安全技術操作規程11-12

運輸機械維修工安全技術操作規程11-12

電焊工安全技術操作規程11-12

鉗工安全技術操作規程11-12

鉗工安全技術操作規程11-12

化驗室安全操作規程11-12

技術措施

+820mA3煤層回風順槽一次串聯通風安全技術措施

|126人瀏覽

|0人回複

+820mA3煤層回風順槽一次串聯通風安全技術措施 ... 查看全文

目 錄01-20

礦井提升運輸安全技術措施01-20

礦井停、送電安全技術措施01-20

局部通風機切換試驗安全技術措施技術措施01-20

架空乘人裝置檢修、保養、維護安全技術措施01-20

井下排水的安全技術措施01-20

井下做漏電試驗的安全技術措施01-20

煤礦管理

煤礦管理

煤礦安全風險分級管控工作製度(2022)

|231人瀏覽

|0人回複

為切實落實“安全第一、預防為主、綜合治理&... 查看全文

煤礦過斷層(落差小於煤厚)安全技術措施03-01

煤礦井下運輸工作人員作業站位管理02-28

煤礦井下設備安裝、回撤、維護工作人員作業站位管理02-28

煤礦井下采掘工作麵工作人員作業站位管理02-28

調度文檔管理製度(2022)02-28

事故和突發事件信息報告與處理製度(2022)02-28

業務學習製度(2022)02-28

万博体育maxbextx主页

蒲白煤化運營公司 舌尖上的“春天”

|6人瀏覽

|0人回複

幾場春雨過後,迎來春日暖洋洋。微風正和煦,田間地頭... 查看全文

蒲白建莊礦業:又見春天04-06

蒲白建莊礦業:春天裏的建莊04-06

詠嶽玉來(王炳武)噴子網絡留惡跡04-06

渡橋記憶04-06

蒲白煤化運營公司 舌尖上的“春天”04-06

清明·想念04-06

話說清明04-06

工傷保險

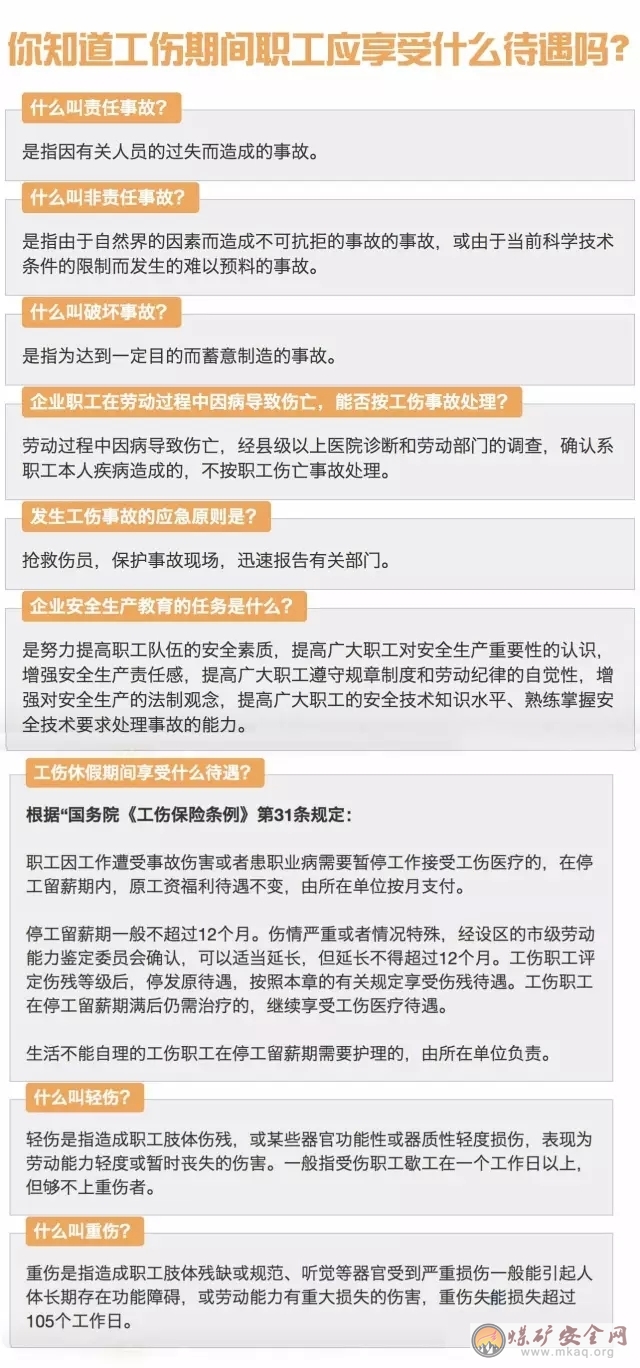

你知道工傷期間,職工應享受什麼待遇嗎?

|1985人瀏覽

|0人回複

什麼叫輕傷,什麼叫重傷?發生工傷事故的應急原則是什麼?企... 查看全文

當年離職人員如不符合規章製度規定的發放條件,無權主張年終獎金06-22

[常見問題]【上海】室內工作享受空調的員工是否需發放高溫津貼?06-22

[常見問題]入單位退回“共享員工”時是否需要支付經濟補償?06-22

勞動者以未足額支付加班費為由請求支付經濟補償金,法院未予支持06-15

[常見問題]勞動者不勝任工作且不服從調崗安排,單位可以直接解除勞動合同嗎?06-15

[常見問題]上海病假工資待遇中的連續工齡是本企業連續工齡還是社會累計工齡?06-15

勞動者的工作崗位符合不定時工作製特點的,其主張加班工資不予支持06-08

應急救援

預防運動傷害的黃金法則

|663人瀏覽

|0人回複